Родом из смоленских деревень

Я открываю домовую книгу дома номер 15 по одной палехской улице и смотрю, как на первой странице виднеется: «год рождения 1917» — запись о прописке в доме прабабушки Анастасии Васильевны. Домовая книга большая, не такая, как современные те, что в пол листа, она с желтыми грубыми страницами, и что-то уже пролито на нее, и не раз за полвека. Листаю от первой записи, сделанной в 1950-м году, аккуратно в самый конец, и встречаю там: «год рождения 2016» — это дочь моя восьмимесячная мной уже прописана, живем мы с семьей в том же доме, где прежде хозяйничала Анастасия Васильевна. Получилось, в одной книге без году целый век поместился. Убралось столетье, в котором появились на свет и эта газета, и большая часть ее читателей.

Вот и мне рожденному в веке двадцатом, но выросшему в другое время, хочется понять эти сто лет. Также сильно мечтаю я разглядеть в воспоминаниях, документах, пересказах бесед портреты своих родных, проживших это бурное время. История у нас общая, но в каждой семье, вы знаете, проявилась она по-своему. И по учебникам этого не прояснить.

Двадцатое столетие удивительно: русский человек совершит открытие за открытием, в конце концов, сиганет в космос, а вместе с тем несколько поколений проживут голодая, воюя, в ощущении, будто земля уходит из-под ног раз за разом. Но проживут. Кто были они, рожденные в начале века, потерявшие свой голос в грохотании официальных исторических дат? Можно ли равнять эти поколения, и вызовы, им брошенные историей, по лекалам наших, не в пример, безмятежных дней?

Я публикую эту часть личной истории в память о прабабушке, мне кажется, мы были очень близки, в грядущем 2017-м у нее случился бы столетний юбилей. Баба Настя, так называл я ее в детстве, я помню, как она дремала в кресле в сумерках, до этого много весь день трудившись. Помню «зингер», за которым она шила рукавицы. Днем я ее всегда просил рассказать «про войну, про немцев». Ночью она шептала мне простые сказки, пока не засну. Сказки были про волков и молодильные яблоки. Про сороковые и житье на оккупированной смоленщине мне она повторяла много, так я просил. Страшные вещи говорила: «Идешь с реки, а немец на колокольне ради забавы палит по тебе. Прижмешься к земле, кругом ни деревца, чуть дышишь. Как выжили?». Но и умалчивала о многих трудностях, переводила в шутливый рассказ или, притворившись, засыпала.

Откладываю домовую книгу в сторону, смотрю ее личные документы — раскрываю свидетельство о рождении, фамилия ее родителей Ивановы. Обветшавшую сейчас бумажку, напечатанную Госзнаком в 1939 году, наверное, держал немецкий офицер, посматривая на унылый октябрьский пейзаж 1941 года, лениво соображая, куда мою прабабку и всех этих строптивых смоленских крестьян определить.

Те деревни, из которых родом была Анастасия Васильевна, располагались аккурат посередине между Ржевом и Вязьмой. Место, где в начале войны случился «вяземский котел» — одна из самых страшных трагедий войны, катастрофа для советских войск, «черный октябрь». Многие наши армии были окружены или разбиты. В первые месяцы войны немец демонстрировал свои военные наработки, которые добыл в ходе коротких войн в Европе, наш солдат еще только учил эту ненавистную русскому человеку науку — убивать. Тогда судьба столицы висела на волоске — дорога на Москву была свободна. Если бы не курсанты, не ополченцы, брошенные встретить надвигающуюся угрозу, расписались бы немцы на стенах московского Кремля.

Помните вы те разговоры вокруг названия знаменитого романа Льва Толстого «Война и мир»? Будто бы слову «мир» придавал писатель особое значение — «мiръ», то есть «общество». А значит, роман его описывает исторические события и то поколение, их нравы. Свидетелем войны, столько и свидетелем мира, как у Толстого, были и эти люди, удержавшиеся в прошлом столетии.

В моем роду половина, что называется, местных, из окрестных деревень. Им я постараюсь тоже дать слово, это важно мне, и верю, интересно читателям. Сегодня я попробую начать с гостей для этих мест — смоленских переселенцев. Этим летом мы встретились с моей двоюродной бабушкой Маргаритой Алексеевной, вместе вспоминали бабу Настю (ее маму). Тетя Рита, как я ее зову, родилась в 1938 году в смоленских деревнях, переехала вместе с мамой в Палех, теперь живет в Коврове. Благодаря ей, я могу воспроизвести, и поправить услышанное в детстве от моей прабабушки. Я собрал ответы тети Риты в единый рассказ.

Сторожка (О любви)

Нашего дядю Степана с ранением в руку (вот такая рука была!) направили в госпиталь. Так и попал он, имевший на смоленщине семью, в конце войны в Палех. Связи с родиной не было, из-за длительной оккупации и военной разрухи письма не приходили вплоть до 1945-ого. У дяди Степана здесь завелась другая семья, и стал он жить в деревне Сергеево. Женщине была фамилия Батурина, значит, он даже зарегистрировался с ней. У них был ребенок.

И жил бы дядя Степан спокойно, если бы его бывшей жене тете Лене не пришло бы письмо из Палеха, что муж ее жив-здоров, находится в госпитале, и завел роман с медсестрой. Да и живет с ней. Обвинять его не спешили, потому как четыре года он не получал никаких известий. Фронтовик, подумал, что уж и нет никого в живых. Он может и делал какие запросы, но были они безуспешными.

Приехала тетя Лена к своему мужу в Палех, ну и получилось так, что снова они с дядей Степаном стали жить. Мама моя с тетей Леной были двоюродными сестрами. Позвала тетя Лена ее к себе на ивановщину. Шел 1945 год, когда мама собрала в дорогу меня и свою бабушку Прасковью. Уже наша армия шла с запада на восток. Наверное, с японцами воевать. Вагоны были набиты битком военными. Помню, как ехали с ними на одном поезде. Бабка Прасковья переезжала без пропуска. Ее прятали внизу, под сиденьями, солдаты выпивали, и сигарки ей бросали туда. А я знаю, что у меня пропуск был. Мне было шесть лет, шло к семи. Держал меня всю дорогу военный на руках.

Приехали мы в Палех и стали все жить вместе в одном доме. У Ильинской церкви стояла сторожка на кладбище. В одной этой сторожке две семьи: наша и учителя Головина. Он музыку преподавал, и жена его тоже была учительницей. Делили пополам этот «Пушкина, 12».

Мама с тетей Леной устроились сразу в детский садик нянечками. Им повезло: они прожили столько лет в оккупации, и здесь их никто не затирал. Да в то время такого и не было. Принял Палех нас с любовью.

«Немые» (О старом доме)

Вспомнить смоленщину? Немцы пришли добрые, я помню. На велосипедах приехали, шоколад раздавали. Думали, что быстро управятся. В наступлении, они не злые были, когда их еще не били. Дом наш выбрали как штаб, был он хороший рубленый. Потому что мамин свекор в свое время был фельдшером в этих деревнях. А раньше врачевать было почетно. У него там и приемная была. Дом был чистый и большой, вот немцы его и выбрали.

Жили у нас офицеры. В огромном светлом дворе по утрам они занимались обычно гимнастикой. Патефон заведут, полотенцами обтираются. Я выглядываю, я ребенок, мне любопытно, а мама мне: «Молчи, молчи! «Немые», «немые» услышат! «Немые» — так немцев называли тогда*.

Я не помню, конечно, как войну объявили, нам ведь детям было все равно тогда. Мы играем, бомбы рвутся рядом. От «немых» мы с мамой уезжали, когда они начали приближаться. Без мужиков в деревне было страшно. Собрали воз, привязали меня к соседскому мальчику, чтобы оба не потерялись в дороге, и на лошади ехали мы целый день к дальним родственникам в соседнее село. Кругом стреляют, все грохочет. Но на лошадке далеко не уедешь. Приехали к родне, переночевали, и утром хозяйка только самовар на стол ставить, а в окошко немец стучит. Зашли, документы наши проверили и отправили обратно, откуда пришли. А ведь уезжали как: все побросали: и поросят, и другое хозяйство, вернулись: все растащено немцами…

Еще до оккупации конфисковали наши власти в деревнях под расписку всех коров на мясо. Но пообещали, что по этой бумаге все вернут по завершению войны. И здесь не обманули, кстати. Действительно соседи потом получили корову бесплатно по такой справке. А наша бабушка Катя сказала: да ладно, мне и козы хватит.

Дом тот немцы, отступая через полтора года, решили из пушки поджечь. Да только то промажут, то попадут, а он не загорается. Рассердились тогда, обложили соломой и подожгли. Сгорел дом фельдшера Василия Дунаева.

*«Немцами» и «немыми» долгое время на Руси называли всех без исключения иностранцев, потому что они словно немые — языка русского не знали.

Russische Schweine** (О смекалке)

Бывало люди и так поступали. Заехала тройка мотоциклистов немецких в деревню, по всей улице прокатились, проверили, что нет опасности. Через полчаса после такой разведки колонна зашла. Начали немцы по домам ходить и кресты свои мелом на них ставить. Одна бабка, смекнув, как закричит домашним: «Несите, мол, быстрей из сарая навоз!» Принесли девки в недоумении коровье дело, раскидали по всему дому. Оказалось, немцы ставили кресты на тех домах, которые им приглянулись, и куда можно заселяться солдатам и офицерам. В тот дом взошли — по всей избе коровий навоз, так пахнет, что немцу глаза режет. А та бабка еще и корову велела завести прямо в сени. Ну, немцы тут недовольно начали: «русише швайне, русише швайне». Да и ушли. Та семья прибрала все, и у них немцы не жили.

** «Русские свиньи» (нем.)

Мёд (О полоне)

Наши отступали в начале войны, и случалось несколько дней шли потоки солдат на восток, через наши смоленские деревни. Баба Катя стояла день, раздавая им мед, у них и пасека была своя. Бойцы ей деньги совали, а она: «Какие деньги, берите!» Многое в землю попрятали, зарывали добро, лишь бы немцу не досталось. Занавески, когда в сырой земле полежать тюлевые, они голубоватого оттенка становятся, потом после войны тут в Палехе висели. Швейную машинку, «зингера», в землю спрятали.

Бабка была наша очень строптивая по молодости, немцев не боялась. Да и не так то поколение боялось фашистов, как своих предателей — полицаев. Эти изменники были хуже врага. Если немец скажет по-своему: ладно не хочет работать, как хочет. То полицейский готов был расстрелять на месте. А еще многие специально по комсомольскому поручению уходили в полицаи. Трудно было понять, на лбу же не написано, враг это или человек, который выполняет задание. Жутко было маме.

Время от времени молодежь угоняли в Германию на работы. И тогда какой-нибудь «свой» из полицаев весточку в дупло подбросит, мол, тогда-то и там-то облава будет. Мы собираемся тогда, и вся молодежь уходит в лес. Строим там шалаши, ледяные домики и пережидаем.

Любила мама сопротивляться, не знаю как не убили. Она часто повторяла, что выжили только потому, что были молодыми. Людям пожилым настолько было тяжело пережить то, что их оставили, что армия отошла далеко на восток. Они идут — идут вдоль плетня, да и упадут замертво. Так переживали.

Маму могли расстрелять, ладно люди не донесли, что муж-то у нее был красный офицер. Алексей Васильевич, мой отец, направили его учиться после финской. «Пойдешь?» — «Пойду!». Окончил ускоренные курсы, стал лейтенантом, командиром стрелкового взвода. Служил в Молдавии, по старому — в Бессарабии. Кадровый военный, погиб 30 июля 1941 года. На обелиске в том месте, где шли бои только имена молдаван. Русских имен там нет, история пишется заново.

Керосин (О страхе)

Летчик наш советский кружил-кружил и сел за деревней. Словно исчез, немцы не могли найти. А он тайком в деревне нашей объявился, ему нужен был керосин, чтобы заправиться. У кого и был, никто ему в деревни керосину не дал, боялись за себя, за семьи свои. Нашлись и такие люди, которые сказали немцам, где он прячется. Собрали фашисты всю деревню, согнали к тому дому, где он на чердаке укрылся. Объявили ему громко через переводчика: «Сдавайся». Вывели всю семью из этого дома, они, может, и знать-то не знали, что летчик у них на чердаке спрятался. На них пистолет наставили. «Выходи!». А летчик высунулся из чердачного окна и, выстрелив себе в голову, упал. И вот эта картина навсегда у бабушки перед глазами осталась.

Смоленская дорога (О бедности)

Как немцы отошли — начались в наших деревнях восстановления. Всех взрослых стали сгонять на работы. Детей им приходилось оставлять одних. Все было пожжено немцами. Я помню, как жила в землянке. Сидела целый день на полати, внизу вода блестит. Выйти не могу, ступить боюсь.

Жили мы у самых истоков Днепра. Мы как-то году в 1963-м возвращались туда, навестить оставшеюся родню. От Вязьмы минут 20 на кукурузнике пришлось лететь. Когда от Москвы до Вязьмы ехали, еще поля вокруг были полны военной техники, не успели еще ее тогда убрать, с войны осталась. Была страшная разруха на смоленщине. Как раз мы жили в таком районе, где без конца шла бойня. То наши, то немцы. Ехали и вспоминали, как недалеко от вокзала вяземского попали под бомбежку. Немцы сам вокзал не бомбили, думали, захватят и пользоваться им будут.

Деревьев там не осталось, как проезжали фашисты — все вырубали, леса лишь где-то далеко-далеко виднелись. Столько было деревень сожжено, трудно представить. «Чистили» они не только территории. У крестной твоей тети Маруси отец был глухонемой. Немцы его сразу расстреляли у всей деревни на глазах. Они же береглись за породу. Изъяны не любили.

Приехали мы, спустя двадцать лет, в родные места, а там живут все бедно, дома с земляными полами, а если деревянное — так все такое гнилое, старенькое. И так — целые деревни на многие километры.

По-ивановски (О корнях)

Дома на смоленщине до войны другие были, но и не такие, как в нашей полосе. Ближе к белорусским, но и на украинские мазанки похожи. Там же все три народа рядом, все одно. Крыша — солома. Наличников на окнах и вообще орнаментов на доме не было. Все такое попроще.

Говор у мамы был белорусский. «У печки» (в печке), «поисть» (поесть). Может не белорусский, а скорее такой смешанный, общеславянский. Когда поступила я в Палехе в первый класс, меня учила Антонина Васильевна Колыгина. Она объясняла классу: «Вот у нас Рита Дунаева — она жила в Смоленской области, это Белоруссия. Рита не правильно у нас говорит». Все же в Палехе на «о» поворачивали, а я «акать» привыкла. И она отучила меня, стала я как все по-ивановски говорить.

Вместе с нами много родственников сюда перебралось. Ежовы были, жили недалеко от нашего дома. В Москву уехали многие из них. После войны отец у них не вернулся домой, в Москве остался, там женщину нашел. Но дочерей он в последствие забрал, сначала одну, потом вторую. Другие родные, Батурины, в Иваново уехали. А наши-то дальше Палеха никуда и не уехали. Второй муж мамы, Иван Корнеевич, хотел все в Ковров перебраться, дом смотрел, но мама не захотела уезжать.

«Корнеич» (Об отчиме)

Мама со вторым мужем Иваном Корнеевичем была знакома еще по смоленщине. Переписывались они в войну письмами, и он к ней в Палех приехал. Сыграли свадьбу. По крови Корнеич (как без всякого имени окликали его в Палехе) украинец, рожден был под Киевом в Василькове в 1921 году. У него там остались две родные сестры — Мария и Наташа. Как он оказался в смоленщине — это вопрос. Сестры, оставшись в гражданскую без родителей, отдали его в детский дом, а он, наверное, бежал оттуда, времена-то какие были… И жил в приемной семье. Беспризорником его все звали в смоленских деревнях. Как он окончил семь классов, и грамоту изучил, остается загадкой. Сестер он не любил, даже фамилию Стасюк сменил на Стасюченко. Говорил, прогуляли они родительский дом.

В армии стал кашеваром. Даже книжки у него поварские имелись. Служил Иван Корнеевич на Третьем Белорусском фронте. Прошел войну, был ранен под Кенигсбергом. Приехал в Палех в медалях, да их раньше не берегли, мы детьми играли с ними.

И был Корнеич очень не глуп, грамотный был дед. Все время он шел по торговле. Ближе к мосту к старым мастерским была у него забегаловка. Ехали шофера, останавливались, такая закусочная. Бочками икра стояла. Они там вдвоем с одной женщиной стряпали. Потом в чайной на автобусной поварил.

Еще торговал в магазине, в «железно-скобяном». И денег у него была куча всегда. Выпивал. Мужчины, прошедшие войну крепко выпивали, говорили в бой на трезвую голову не ходили. Корнеич как выпьет, маме сообщают: «Настя, Иван лежит, иди деньги забирай!». Раньше ведь инкассаторов не было, всю выручку с собой носили. Однако он никогда ничего из дому не пропил. Часы снимали с него, пьяного, это да, на часы тратились мы часто.

Мама его ругала и, в конце концов, заставила уйти с этой торговли. Стал он конюхом при Райкоме КПСС, возил секретаря. Коня, помню, Мальчиком звали. Корнеичу разрешалось Мальчика по хозяйству использовать, чему он был рад. Мне конь нравился, но боялась я его сильно, пойду поить, ведро поставлю и отбегу, смотрю на него.

Потом Корнеич вернулся в торговое дело. На базе работал, что была на окраине Палеха, принимал товар. И вот далось ему, что недостача у него, напутал он что-то. Холерик, перегорел на работе, и рано ушел из жизни, не дожив и до шестидесяти.

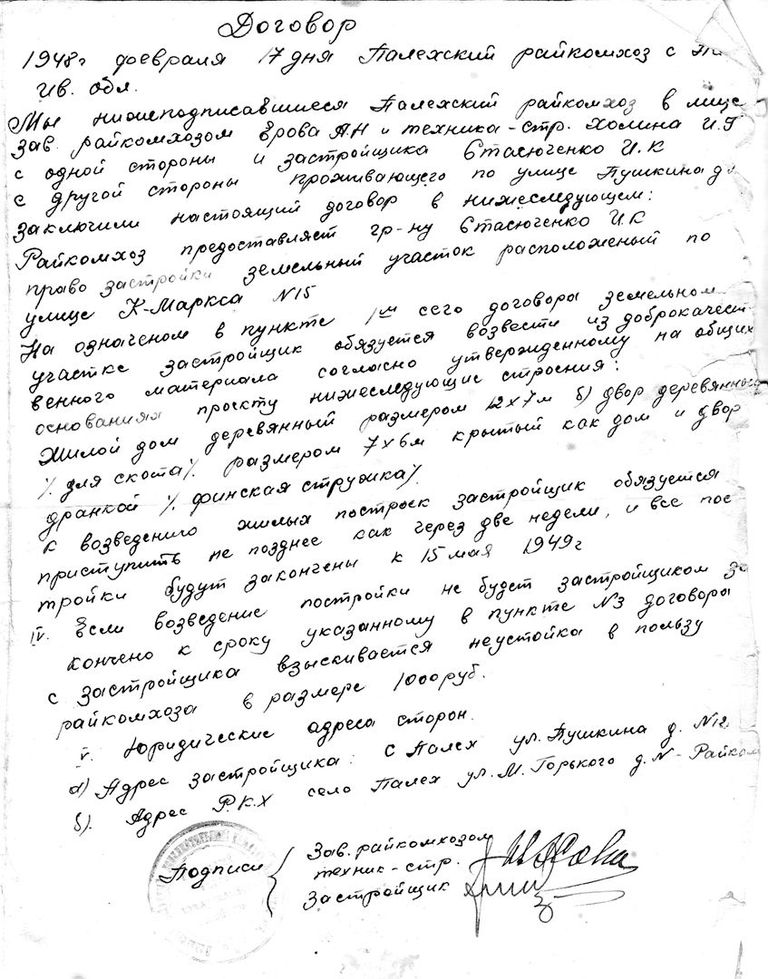

Карла Маркса, 15 (О двух домах)

Да, пил Иван Корнеевич, но был очень трудолюбив. В улице его называли рачитель. Какой бы он ни шел, он все тащил в дом: ржавый гвоздь выпрямит — в ящик кинет. Выправил участок и два дома выстроил. Сначала временный, потом основательно сделанный. А то так и жили бы в сторожке. Старый дом не спешил ломать, квартиранты у него там жили. Новый дом красился каждое лето. Полы, потолки, окошки. Выкрасит все, да еще и лаком покроет.

Те, кто дошли до Германии или Польши, вернувшись домой, по-другому начали смотреть на хозяйство. Многие из них приехали и начали сажать сады, яблони, смородины побольше, груши, сливы. Как «у них». Только потом власть, конечно, постучалась в дверь: «У тебя пять яблонь — плати налог с пяти яблонь». Или все топором вырубят.

В колхоз картошку сдавали, яйца, молоко. Мы сдаем, а у нас еще жирность смеряют. У Корнеича были и гуси, и коровы, и куры, всех полно. Все подушки были из гусиного пуха. Я уж убежала от этого всего, от этой бесконечной «картошки». Молодая была, белого света не видела, хотелось поскорее из деревни в город.

Картошка у дома, картошка у леса… После школы прямо с портфелем к лесу шагаешь на поле картофельное. И на Кубу еще ее отправляли. Только отборную — крупную и мытую. Мелкую себе оставляли. А из Польши колорадского жука нам потом привезли. Писали-предупреждали: не для посадки, мол, картофель этот, только на еду. А все же сажал народ его и заразил сам все этим жуком.

Ковров (О городе)

Уехала я в Горький поступать на фармацевта. Сдала экзамены и уехала обратно в Палех. Вышло так, что не сообщили мне, когда сбор, и я пропустила начало учебы. Поехала позднее, приезжаю, а меня и отчислили. И подружек моих тоже. По пути домой, вышли мы с ними на станции в городе Коврове, да так и осталась я там по сей день.

Поступила в 1956 году в техникум, работала на знаменитом заводе Дегтярева. Страшно было одной в городе. Да встретила будущего мужа Сашу. Он нашел нам комнату. И стали с ним жить. Мама осталась в Палехе, от Корнеича у нее родилась дочь Альбина.

Очередь (О молчании)

Родители мужа рассказывали, как в войну в Коврове жилось. Снабжение города было во все времена плохое. Люди работали на заводе, ночуя у станков. Сена постелют и упадут в сон после смены. Картошку свекровь тайком в лесу сажала. Потом напечет из нее котлеток, продаст их, купит материалу какого-нибудь. Выкрасит, сошьет юбки себе и дочери.

Однажды я в очереди за молоком стояла. Завязалась беседа. Одна женщина, жившая за Москвой, говорит: «А я войну и не почувствовала, как ели мы сметану до немцев, так и ели после». Я промолчала.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.